В 1932 году на ледоколе совершил экспедицию в Берингов пролив профессор Отто Юльевич Шмидт. «Александр Сибиряков» (капитан Владимир Иванович Воронин) прошел из Архангельска до Чукотского моря, где ему льдами снесло часть гребного вала с винтом.

Но ледокол под парусами(!!!!) к 1 октября вышел на чистую воду в Беринговом проливе.

6 октября 1932 года. Телеграмма капитана ледокола Владимира Воронина: «Широта 66 град. 17 мин., долгота 169 град. 20 мин. Вышли под парусами на кромку льда».

Отсюда его отбуксировали в Петропавловск-Камчатский. Это был первый переход от Белого моря до Берингова пролива за одну навигацию (с 28 июля до 1 октября). Ледокол добрался до японского порта Йокогама через 65 дней, преодолев более 2500 миль (4000 км) в арктических морях.

Ледокол «Александр Сибиряков» постановлением ЦИК СССР был награждён орденом Трудового Красного Знамени, полярники экспедиции Шмидта стали героями для всего СССР.

Осенью 1936 года из-за тяжёлой ледовой обстановки и близкого следования к берегу ледокол у восточного берега Новой Земли в Карском море напоролся на подводную скалу. В результате образовалась огромная пробоина в машинном отделении, была разрушена паровая машина. Снять судно со скалы удалось только в навигацию 1937 года с помощью специальных плавучих понтонов ЭПРОНа. Ледокольный пароход был отбуксирован на ремонт в Архангельск, на завод «Красная кузница». При этом средняя надстройка судна, дымоходы и дымовые трубы, штурманская рубка мостика, навигационные приборы, грузоподъёмные и палубные механизмы были демонтированы и доставлены на других судах на базовые склады Главсевморпути в Архангельске и его окрестностях. Восстановить судно удалось только к 1939 году.

«Александр Сибиряков»(до 1916 года- «Беллавенчур»). D & W Henderson Ltd, заводской № 464, Глазго, Великобритания. Заложен 23 ноября 1908 года. Спущен на воду 1909. Введён в эксплуатацию январь 1909. Погиб в бою в 1942 году

Управление-1920: Беломортран. 1922: Главсевморпуть. 1924: АО «Совторгфлот». 1933: Главсевморпуть

Водоизмещение дедвейт 1383 т (при спуске, позже – 1498 т, 1384 т). 1910: 1132 брт , 467 нрт; 1935: 1384 брт , 471 нрт Длина 73,5/76,5 м. Ширина 10,8-10,9 м. Осадка 6 м.

Двигатели-одна паровая машина тройного расширения, 2 котла, 2360 л. с. Движитель1 винт. Скорость хода 11-13 узлов. Экипаж104 человека

Вооружение- в 1941 году установили два 76-мм орудия Лендера обр. 1916 года(корма), два 45-мм орудия 21-К(бак) и два 20-мм зенитных автомата «Эрликон». К 1942 году плюс 1 × 4-дюймовая (102-мм) пушка

С началом войны ледокол мобилизовали, вооружили и ввели в состав Беломорской военной флотилии под названием ЛД-6 («Лёд-6»). При этом он оставался судном Главного управления СМП. Капитану ледокола Анатолию Алексеевичу Качараве было присвоено воинское звание старший лейтенант. Основная задача корабля осталась прежней-доставка грузов на северные метеостанции и в поселки. В навигацию 1942 года он вместе с пароходами «Г. Седов» и «Сакко»19 июля 1942 года вышел из Архангельска. Задачей ледокола было обслуживание метеостанций- доставка смены метеорологов, продуктов и материалов. 26 июля пароходы дошли до Диксона.

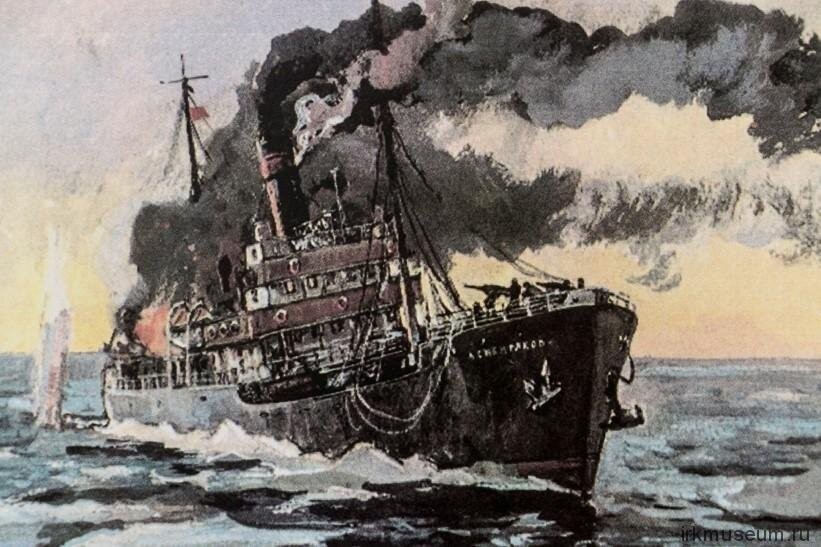

В понедельник 24 августа 1942 года «Сибиряков» вышел из порта Диксон на Северную Землю. Он вез полярникам 349 тонн грузов -почта, продукты, уголь, стройматериалы, приборы и даже собаки и коровы. Ледокол кроме снабжения действующих станций должен был основать еще одну-на мысе Молотова. Командовал судном Анато́лий Алексе́евич Качара́ва, на борту ледокола была смена для полярных станций, всего с экипажем 104 человека. Боевой частью командовал лейтенант С. Никифоренко. Хотя по некоторым данным Главное управление Северного морского пути 24 августа уже имело информацию о появлении немецкого рейдера в Карском море, командиру «Александра Сибирякова» об этом не сообщили.